和紙って何?

千年生きる紙

「鶴は千年亀は万年」ーでは手漉き和紙の寿命は?

なんと、鶴と同じ1000年と言われています。あくまで紙の品質や保存状態が良ければの話ですが…。でも、手漉き和紙が非常に長持ちするのは本当です。

日本の紙で最も古いのは、702年に作られ、現在正倉院に保管されている美濃国の戸籍用紙。今から1300年も昔です。これも、和紙が強靭だからこそ。洋紙が100年、大量生産された紙は数十年、新聞紙や包装紙に至ってはすぐボロボロになることを思えば、和紙の寿命は驚異的。なぜこれほど耐久性があるのか、詳しくご紹介します。

和紙とは?

「和紙」を辞書で調べると、「日本古来の紙。欧米から伝わったに対し、楮(コウゾ)や三椏(ミツマタ)などの原料で漉かれた紙」とあります。和紙と言うようになったのも、洋紙が入り出した明治時代になってから。それまではただ「紙」と呼んでいたそうです。

どうして和紙は長生きなのか、それは原料に秘密があります。

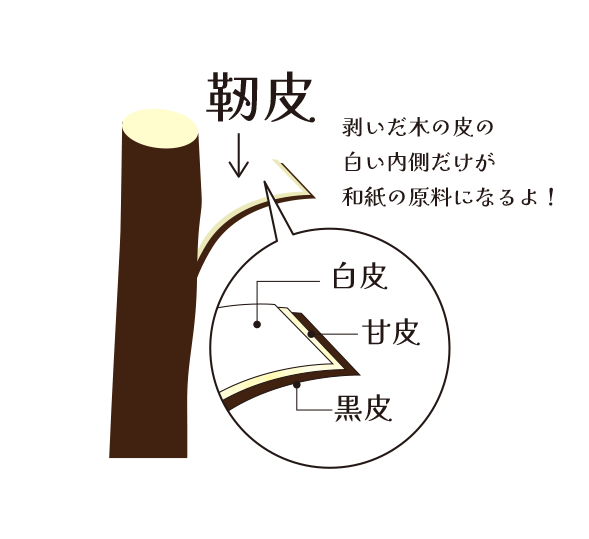

和紙の原料は、楮(コウゾ)、三椏(ミツマタ)、雁皮(ガンピ)、麻(アサ)などの植物。それも一番外の黒い皮を剥いだすぐ内側にある白い部分だけを使います。この部分のことを靭皮(じんぴ)と言い、とても長く強いのが特徴。この靭皮から取り出した繊維を絡めてシート状にしたものが和紙なのです。

和紙の強さを身近に感じられるのが紙幣。紙幣は三椏(ミツマタ)やマニラ麻など、和紙と同じ材料を特殊加工して作られています。紙幣は折られたり、機械を通されたり、うっかり洗濯されてもすぐにボロボロになりません。

「手漉き」と「機械抄き」

和紙には、手で漉いた「手漉き和紙」と機械で抄いた「機械抄き和紙」があります。そして、今日本で流通している和紙商品の90%以上は機械抄きです。

手漉き和紙は、その名のとおり手で漉かれた紙のこと。原料である楮(こうぞ)や三椏(みつまた)などの植物繊維が長いため、薄くても強く柔軟で、引き裂きにくいという特徴があります。また、通気性が良く、湿気に強いため、古くから障子や襖(ふすま)にも使用されています。手作業で製造されるため、紙の厚みや繊維の分布に微妙な個性が生まれ、温かみのある風合いが特徴です。自然なムラや繊維の揺らぎが、手漉き和紙ならではの美しさを引き立てます。

一方「機械抄き和紙」は、字のとおり機械を使って大量生産される和紙のことです。一定の厚みや質感が保たれるため、品質が安定しています。また、均一な表面と色合いが得られやすく、印刷や加工に適しています。手漉き和紙よりもコストが低く、大量に供給できるというメリットがあります。

機械抄きは、手漉き和紙よりも耐久性がやや劣ると言われていますが、繊維の質や組み合わせ方によっては手漉きに劣らないほど丈夫なものも作られています。使う用途に合わせて選ぶといいと思います。

和紙の原料

和紙の主な原料は楮(コウゾ)、三椏(ミツマタ)、雁皮(ガンピ)で、それぞれ靭皮(じんぴ)という木の皮の内側だけを使います。原料を蒸した後に手作業で皮を剥いでいくので、手間と根気が要ります。

手もとに見える白い部分が靭皮

洋紙の原料

洋紙の主な原料はパルプです。パルプとは、物理的な力をかけて取り出した繊維のこと。原材料によって木材パルプ・非木材パルプ・古紙パルプ・合成繊維パルプなどいくつかに分けられます。繊維の取り出し方はふた通り。機械を使って物理的な力を加えて繊維を取り出す「機械パルプ」と、化学処理で取り出す「化学パルプ」です。私たちが日常的に使っている紙のほとんどがパルプで作られた紙です。

神代和紙はこんな紙

岡山県新見市神郷下神代(しもこうじろ)で漉いている紙

平安時代から漉かれている紙

自分たちで育てたトロロアオイの根をネリにしている紙

漂白剤など化学薬品を極力使わない紙

神代和紙に使う原料は、楮(コウゾ)、三椏(ミツマタ)、繊維を均一に分散する役目のトロロアオイとシンプル。

白皮に付いた塵(チリ=黒皮や繊維の汚れ)は手作業で取り除きます。この作業は冷たい水の中に長時間手を浸けて行うもの。そのため、塵ごと白皮を漂白し、作業を簡素化するところもあります。漂白した繊維で漉いた紙は白く美しいのですが、原料の持つ色味は損なわれます。神代和紙は色味や風合いを重視しているため、1mmほどの小さなチリも根気強く取り除いています。

そして、紙漉きは11月~3月中旬だけ。トロロアオイの根から抽出するネリが温度が高いと粘りが無くなるからです。薬品を使えば夏も漉くことができますが、それでは平安時代から受け継いだ神代和紙ではなくなってしまいます。

近年トロロアオイの生産者が激減し、全国の紙漉きの現場は原料確保に苦労しています。神代和紙保存会では、トロロアオイをメンバーの畑で栽培。紙漉きに使う量は確保するよう努めています。